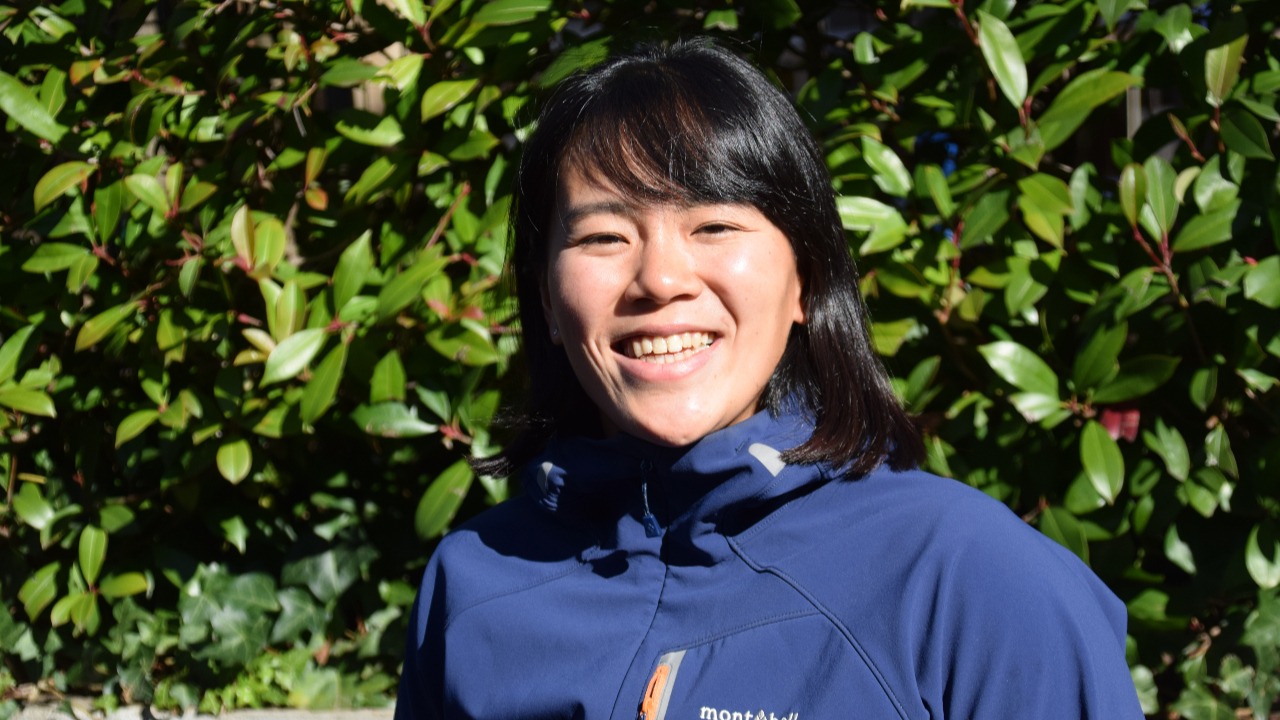

東京パラに向けて「メダルを取るため」の種をまく。パラカヌー・瀬立モニカの、リオの経験を活かした施策(前編)

東京パラリンピックのカヌー代表に内定している、瀬立モニカ選手。18歳で初出場した2016年リオパラリンピックで8位入賞を果たし、地元である東京・江東区の海の森水上競技場で開催される東京大会では、日本人初のメダルが期待されている。そんな瀬立選手と、彼女を支える西明美コーチに話を聞いた。

――瀬立選手がカヌーを始めたきっかけを教えて下さい。

瀬立:カヌーと出会ったのは、私が中学生の頃。まず、地元の東京・江東区は河川が発達しているので“水彩都市”を謳っているのですが、その河川を利用して「何かスポーツができないか」という話になり、最終的にカヌーが選ばれたんです。

それから色々な河川の乗り場にカヌーの拠点を作っていき、2009年に「江東区中学校カヌー部」が誕生しました。そのカヌー部の担当者が、中学校の校長先生に「誰かカヌーをする人はいないか?」と相談されて。カヌーといえば「水」、水といえば「水泳」と連想し、水泳をしていた私に白羽の矢が立ったんです。それを機に、友達と一緒にカヌー部に所属し、本格的に競技を始めました。

――競技用のカヌーは乗るのが難しいと聞きますが、最初から乗れましたか?

瀬立:それが、はじめは全然乗れなかったんです。カヌーは体が小さい人の方がバランスを取りやすいのですが、私は体が大きかったので、乗れるまでは苦労しましたね。

――中学卒業後も競技を続けることは決めていたのですか?

瀬立:はい。2013年に東京で国体が行われることが決まっていて、担当者から「高校に入学しても、ぜひ続けてほしい」と仰っていただきましたので、そのままカヌー部に籍を置いていました。

しかし、高校1年生の時、体育の授業中に怪我をしてしまって…。カヌーだけじゃなく、スポーツ自体できなくなってしまったんです。それから約1年は勉強だけ頑張っていました。怪我をしてから半年くらい学校に行けなかったので、その間に猛勉強した結果、下がった成績を1年で取り戻せましたね(笑)。

そんな時、東京パラリンピックが行われることが決定したんです。江東区で「地元から選手を発掘しよう」という声が改めて上がり、区の協力で環境整備が始まりました。船を乗れる場所をバリアフリー化したり、指導コーチを依頼してくれたり、カヌーを購入してくださったりと、行政レベルで動き出したんです。

その事業に携わっていた方が、「現在スポーツはしていないけど、カヌー経験者がいる」ことを知り、私に声をかけてくださいました。それがパラカヌーを始めた一つのきっかけですね。

――でも、当初は「パラカヌーをするつもりはなかった」と伺いました。

瀬立:そうですね。前述の通り、カヌーはバランスを取ることが難しい競技ですから、「怪我をした私には絶対できない」と思っていたんです。

怪我をして以降の私は、腹筋と背筋が使えないため、背もたれなしでは座ることができません。その状態で体幹だったり、バランスが必要なカヌーに乗れるわけがない。だから、お誘い頂いたメールは返信しませんでした。

ただ、あまりにも熱心にメールをくださるので、「一度カヌーに乗って、ワザと落ちれば相手も諦めてくれるだろう」と考え、カヌー場に行ったんです。そうしたら、誘ってくださった方が一枚上手でして(笑)。というのも、そこには競技艇ではなく、バランスの取りやすいレジャー艇が用意されていたんです。「これは乗らないとマズイな」と思い、心を決めて乗ることにしました。

――しっかり瀬立選手のことを考えてくれていたんですね。久しぶりにカヌーに乗ってみていかがでしたか?

瀬立:実際に乗ってみたら、カヌーってすごく楽しくて(笑)。それまでは体育の授業も「瀬立さん、車椅子で危ないから見学ね」と言われていましたし、大好きで得意分野だったはずの体育が、いきなり不得意な分野になって。「運動ができない」ことに対し、すごくコンプレックスを抱いていたんです。なので、久しぶりにカヌーに乗った時、改めて身体を動かせることの喜びを感じましたね。

また、パラカヌーの「前を見ずに、何も考えずに直進できる」ことにとても魅力を感じまして。例えば、陸上だと階段や段差を気にしながら生活しなければいけませんが、水上だとそれが一切ない。「水上はバリアフリー」という言葉があるように、健常者と同じように動ける、それがパラカヌーの大きな魅力なんです。そこに気づき、2014年から本格的にパラアスリートとしての競技人生を歩き始めました。

――その頃には、すでに西コーチと出会っていたのですか?

瀬立:もともと、西コーチとは中学の頃から面識はあったんです。当時は、とても怖い鬼コーチだと思っていました(笑)。

今でこそ1年で330日くらい一緒にいますが、指導を受け始めた頃はまだ20日くらいでしたね。

西:その時は、指導するのは江東区から任される日程だけでしたので。その後、2016年のリオパラリンピック出場が決まって、1年で150日と、一気に行動を共にする時間が増えました。

――そのリオ大会を振り返っていただきたいのですが、瀬立選手は初出場ながら8位入賞を果たされました。この結果を受けて、当時はどのような心境だったのでしょう?

瀬立:確かに「競技を始めて2年でパラリンピック出場」というのは、聞こえは良いんですけど、決勝に進出した8人の中でダントツのビリだったので、嬉しさ半分、悔しさ半分。これが大会直後の素直な気持ちでした。

それにリオは、実力で勝ち取ったというより「ラッキー」で出場できた大会だったんです。というのも、出場枠は世界で10か国10名しかないのですが、私は最終予選を終えて11番目。普通だったら出場できない状況だったのですが、上位の選手がクラス分けで失格となり、繰り上がりで10位に滑り込んでパラリンピック代表が決まったんです。

そういう形での出場だったからか、当時の私は人格形成とか、競技に対する気持ちが足りていなくて。結果的に、かなりトップから離されての8位と、納得するレースができませんでした。ですがそれも、今となっては次の東京パラリンピックに向けての糧となる、いい経験だったと思っています。

――では、東京大会に向けてすぐに気持ちの切り替えができた、と。

瀬立:はい。それについては、リオからの帰りの飛行機の中で西コーチと話していて。こういうことを言うと語弊があるかもしれませんが、「東京のためのリオ」だと。そう捉えるようにしたことで、すぐに気持ちを切り替えることができました。

――西コーチも、瀬立選手の言葉を聞いて「東京に向かって頑張ろう」という気持ちになりましたか?

西:そうですね。今考えてみると、リオでは体力的にも技術的にも、まだまだ未熟でした。だからまず、選手としての土台を作る必要がありました。それについては、私とモニカで話し合い、慎重に「何をすべきか」を決めていきましたね。

地道に少しずつ丁寧に体を作り上げ、最高の状態でを東京パラリンピックに出場する。これがリオ大会を終えてから新たに定めた目標です。

――2人3脚で東京パラリンピックを目指していったのですね。その後は、どのように取り組んでいかれたのでしょう?

瀬立:2017〜2018年の2年間は、東京パラリンピックに向けた“種まき”をし続けました。リオまでは「やれることを、できる限り頑張ろう」という考えだったのが、大会を終えてからは「できないことを、どうすればできようになるか。そのために何をしたらいいのか」ということを考えるようになったんです。

具体的に言うと、今まで大学では競技の練習ができなかったけど、どうすれば練習ができるようになるのか。その環境を整備するために、大学の人と交渉したり、友達に何かを手伝ってもらったり。そういった“種まき”を2年かけてやってきました。その段階で、アスリートとしての人格形成は育ったのかな、とは思いますね。

――東京大会という未来から逆算して、行動を考えたのですね。それは、悔しい結果ではあったものの、リオ大会でパラリンピックの雰囲気をしっかり感じることができたからこそ、「何をするべきなのか」が明確に描けているように感じます。

瀬立:まさにその通りです。やはりイメージできるのと、できないのでは全く違うので。今回初めてパラリンピックに出場する人は、「パラリンピックがどういう舞台なのか」を具体的に頭の中で描けないと思うんですね。そういう意味では、自分がリオパラリンピックを経験できたということは、私にとっても、日本カヌー界にとっても大きなアドバンテージになるのかなと思います。

――昨年9月には、東京パラリンピックと同じ会場で行うテストイベント『Ready Steady Tokyo』が行われました。それによって、さらに本番に向けたイメージが湧いたのではないですか?

瀬立:そうですね。実際、その会場で「メダルを取る」イメージをつけるために、最低でもメダル獲得という目標を決めて臨んでいました。結果的に3位でメダルを取ることができましたし、プレ大会でも表彰式に出させて頂いて、地元からの声援も受けて「こういう雰囲気の中、メダルを取るんだ」と。そういうイメージができたので、いい経験になりましたね。(前編終わり)

<後編はこちら> http://king-gear.com/articles/1242

<後編はこちら> http://king-gear.com/articles/1242

(※この記事の取材は2020年2月に行われました)

取材・文/大楽聡詞

編集・写真/佐藤主祥